Воспаление слюнных желез (сиалоаденит)

Сиалоаденит – это воспалительный процесс, протекающий в тканях слюнных желез. Наиболее часто поражаются околоушные или подчелюстные структуры. Заболевание проявляется болезненным отеком в области щеки или под челюстью, сухостью во рту, нарушением глотания и нередко сопровождается повышением температуры. По оценкам специалистов, на долю воспалительных заболеваний слюнных желез приходится от 5% до 10% всех патологий челюстно-лицевой области у взрослого населения, при этом риск развития увеличивается после 50-60 лет.

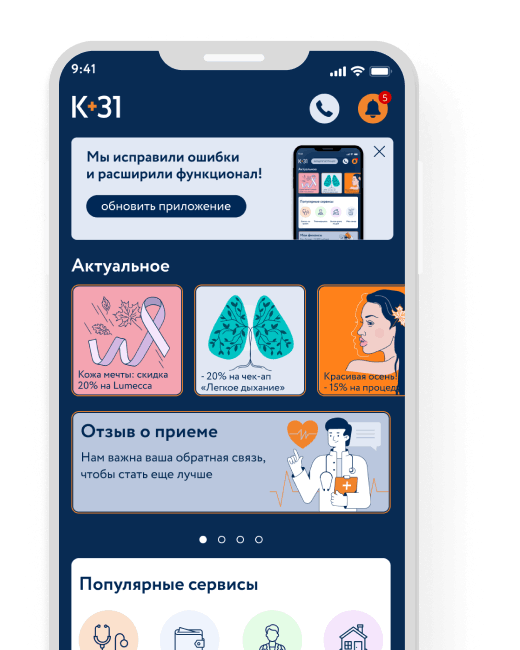

Тактика лечения сиалоаденита может быть разной. При выраженных симптомах актуальны консервативная антибактериальная терапия и физиопроцедура, а при развитии осложнений – хирургические методы. Лечение сиалоаденита проводится в многопрофильной клинике «К+31» в Москве. Здесь применяются комплексные протоколы диагностики и терапии для быстрого купирования симптомов и предотвращения рецидивов.

специалисты

оборудование

лечения

Причины и факторы, провоцирующие заболевание

Развитие болезни всегда связано с воздействием одного или нескольких патогенных факторов, которые можно разделить на прямые причины и условия, создающие благоприятную среду для болезни.

К непосредственным причинам воспаления относятся:

- Бактериальные инфекции. Наиболее часто заболевание вызывают микроорганизмы, в норме присутствующие в ротовой полости – стафилококки, стрептококки. При снижении местного иммунитета они проникают в протоки желез, вызывая воспалительную реакцию

- Вирусные агенты. Классический пример – вирус паротита, избирательно поражающий околоушные железы. Также к сиалоадениту могут привести цитомегаловирус, вирусы Коксаки и гриппа

- Обструкция выводных протоков. Железы могут воспаляться на фоне нарушения оттока слюны из-за механических препятствий на ее пути. Наиболее распространенная причина обструкции – сиалолитиаз, или образование камней из солей кальция в протоках. Поражаются преимущественно подчелюстные железы. Также протоки могут быть перекрыты густым слизистым секретом или сдавлены извне отеком или опухолью

Факторы риска нельзя рассматривать как прямую причину, но они значительно повышают вероятность развития сиалоаденита. Ключевой из них – ксеростомия, или чрезмерная сухость во рту. Она возникает вследствие:

- Хронических заболеваний: синдрома Шегрена, сахарного диабета, почечной недостаточности

- Приема лекарственных препаратов: мочегонных, антигистаминных, гипотензивных средств

- Обезвоживания

- Течения послеоперационного периода, особенно после вмешательств на органах брюшной полости

- Пренебрежения гигиеной полости рта

Примечательно, у детей заболевание чаще связано с вирусными инфекциями, в то время как у взрослых преобладают бактериальные формы, обусловленные обструкцией протоков или снижением слюноотделения на фоне хронических патологий.

Развитие патологического процесса

Пусковым механизмом чаще всего служит снижение скорости слюноотделения и нарушение оттока секрета. Когда выработка слюны замедляется, а ее отток блокируется, создаются идеальные условия для восходящей инфекции. Бактерии и вирусы из ротовой полости беспрепятственно проникают внутрь протока и движутся против тока слюны вглубь железы.

Далее микроорганизмы начинают активно размножаться. Это вызывает локальную воспалительную реакцию. Ткани железы и протока отекают, что еще больше усугубляет нарушение оттока слюны. К месту инфекции устремляются лейкоциты, развивается гиперемия и болезненная инфильтрация. Продукты жизнедеятельности бактерий и погибшие клетки формируют гнойный экссудат, который может скапливаться в дольках железы, приводя к образованию абсцесса. Начавшись как серозное, воспаление без лечения быстро прогрессирует до гнойной формы, что сопровождается усилением боли, интоксикацией и риском распространения инфекции на окружающие ткани.

Виды патологии

Для выбора наиболее эффективной тактики лечения все варианты патологии систематизируют по нескольким признакам. Классификация позволяет врачу определить природу заболевания, его стадию и распространенность процесса.

По характеру течения выделяют две основные формы:

- Острая. Характеризуется внезапным началом и ярко выраженными симптомами. Чаще всего имеет инфекционную природу и при адекватном лечении завершается полным восстановлением функции железы

- Хроническая. Протекает с чередованием периодов затишья и обострений. В фазе ремиссии симптомы могут отсутствовать или проявляться незначительным дискомфортом. Эта форма часто связана с аутоиммунными процессами, стойким снижением слюноотделения или анатомическими особенностями протоков

По этиологическому признаку сиалоаденит подразделяют на:

- Вирусный

- Бактериальный

- Аутоиммунный

- Обструктивный

В зависимости от локализации воспалительного процесса диагностируют:

- Паротит – поражение околоушных желез

- Субмандибулит – воспаление подчелюстных желез

- Сублингивит – редкая патология, затрагивающая подъязычные железы

Клинические признаки

Клиническая картина напрямую зависит от формы заболевания. Так, при остром сиалоадените симптомы развиваются стремительно и носят интенсивный характер. Ведущим признаком становится резкая боль в области пораженной железы, которая значительно усиливается при приеме пищи и глотании. Сама железа увеличивается в размерах, что визуально проявляется как выраженный, болезненный при пальпации отек, часто сопровождающийся покраснением кожи над ним. Еще один характерный симптом активного патологического процесса – выделение гноя из устья выводного протока при надавливании на железу. Из признаков интоксикации наблюдаются повышение температуры тела, слабость, головная боль.

Хроническая форма проявляется иначе. Болевой синдром выражен слабо. Часто пациенты описывают его как чувство дискомфорта или тяжести. Основной симптом – рецидивирующий отек железы, который появляется или усиливается во время еды. В периоды между обострениями функция железы постепенно угасает, что приводит к стойкой сухости во рту. Длительное хроническое воспаление может привести к необратимым изменениям – фиброзу и атрофии железистой ткани, когда железа уменьшается в размерах и практически перестает вырабатывать секрет.

Методы диагностики

Первичный диагностический этап начинается с консультации специалиста – стоматолога или челюстно-лицевого хирурга. Врач проводит опрос, выясняя жалобы на симптомы и обстоятельства их появления или усиления.

Затем следует физикальное обследование – визуальная оценка симметрии лица и шеи, пальпация слюнных желез для определения их размеров, болезненности и наличия уплотнений. Важной диагностической манипуляцией является массаж железы с оценкой выделяющегося из ее протока секрета.

Важную роль в дифференциальной диагностике играют инструментальные методы, позволяющая объективно оценить визуальное состояние желез:

- УЗИ. Позволяет оценить размеры железы, ее структуру, выявить наличие воспалительных инфильтратов, абсцессов, камней или кист

- КТ или МРТ. Назначаются в сложных диагностических случаях, когда требуется уточнить распространенность гнойного процесса, выявить мелкие конкременты или провести дифференциальную диагностику с опухолевыми образованиями

- Сиалография – рентгеноконтрастное исследование протоковой системы. Метод особенно ценен для диагностики хронических форм и обструктивных процессов, так как позволяет детально визуализировать архитектонику протоков, выявить стриктуры и деформации

Лабораторные методы служат важным дополнением, позволяя оценить общее состояние организма и идентифицировать тип возбудителя. Клинический анализ крови выявляет неспецифические признаки воспаления: повышение уровня лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов, что особенно характерно для острой бактериальной формы. Бактериологическое исследование секрета проводится для точного определения патогенной микрофлоры, вызвавшей воспаление, и определения ее чувствительности к антибиотикам, что делает антибактериальную терапию целенаправленной и эффективной.

Методы лечения

Консервативное лечение

Консервативные методы актуальны при острых неосложненных и хронических формах болезни. Задача врача – устранить инфекцию, снять воспаление, уменьшить отек и простимулировать естественный отток слюны.

Медикаментозная терапия подбирается в соответствии с выявленным возбудителем или механизмом развития патологии:

- При бактериальной природе воспаления назначаются антибиотики, выбор которых основывается на данных бактериологического посева

- Если подтверждена вирусная этиология, применяются противовирусные препараты

- Для облегчения состояния пациента обязательно используются противовоспалительные и анальгезирующие лекарства, которые снижают температуру, уменьшают боль и отек

- При хронических процессах, связанных с ухудшенным слюноотделением, эффективны стимуляторы саливации – слюногонные средства, улучшающие дренажную функцию протоков

На ранних стадиях, когда воспаление только начинает развиваться, и гнойного отделяемого нет, могут применяться немедикаментозные методы лечения. К ним относятся:

- Слюногонная диета, подразумевающая прием продуктов, стимулирующих слюноотделение – кислые фрукты, квашеная капуста, морсы

- Местное применение сухого тепла для улучшения микроциркуляции крови

- Аккуратный массаж пораженной железы по ходу протока для механической эвакуации застойного секрета

- Физиотерапевтические процедуры, например, УВЧ-терапия для рассасывания инфильтрата

- Соблюдение адекватного питьевого режима для борьбы с обезвоживанием и снижения вязкости слюны

Обратите внимание. Немедикаментозные методы могут использоваться строго после стихания острой фазы и по назначению врача.

Хирургическое лечение

К оперативным методам прибегают в случаях, когда консервативные подходы не приносят результата или изначально неэффективны. Показаниями для операции служат:

- Формирование гнойного абсцесса

- Наличие конкремента, не поддающегося консервативному изгнанию

- Стойкое сужение протока

- Частые рецидивы, значительно снижающие качество жизни

Современная хирургия предлагает ряд вмешательств, направленных на сохранение органа:

- Вскрытие и дренирование абсцесса. Проводится при образовании гнойной полости. Хирург выполняет разрез, эвакуирует гной и устанавливает дренаж для обеспечения оттока содержимого

- Бужирование протока. Манипуляция направлена на расширение суженного выводного канала с помощью специальных зондов

- Сиалоэндоскопия. Это малотравматичная эндоскопическая методика, позволяющая под визуальным контролем осмотреть протоки изнутри, извлечь мелкие камни или устранить стриктуру

Сиалоадэнэктомия, или удаление слюнной железы, – это крайняя мера, на которую хирурги идут при необратимом поражении органа, частых обострениях или при подозрении на онкологический процесс.

Ведение пациента после операции

Период восстановления после оперативного вмешательства важен для профилактики осложнений и полноценного заживления. Этому способствует строгое соблюдение врачебных рекомендаций, предполагающих:

- Тщательный уход за послеоперационной раной с регулярными перевязками и антисептической обработкой

- Курс антибиотикотерапии для предотвращения инфекционных осложнений

- Соблюдение специальной диеты, которая необходима для защиты области операции от механического и термического воздействия

- Систематические контрольные осмотры лечащим врачом для оценки динамики заживления и раннего выявления возможных негативных последствий

Сроки восстановления варьируются. После малотравматичных процедур (вскрытие абсцесса, сиалоэндоскопия) основное заживление занимает 7-14 дней. На полное восстановление функции может потребоваться несколько недель, особенно при необходимости физиотерапии. После сиалоадэнэктомии начальный послеоперационный период длится около двух недель, а полная адаптация организма, включая компенсацию слюноотделения оставшимися железами, может занимать до нескольких месяцев.

Такая награда выдаётся клиникам с самым высоким рейтингом по оценкам пользователей, большим количеством обращений с данной площадки, при отсутствии критичных нарушений.

Такая награда выдается клиникам с самым высоким рейтингом по оценкам пользователей. Она означает, что место знают, любят и сюда точно нужно зайти.

Портал ПроДокторов собрал 500 тысяч отзывов, составил по ним рейтинг врачей и наградил лучших. Гордимся, что среди награжденных есть наши врачи.

Запишитесь на прием в удобное время на ближайшую дату

Стоимость

Другие услуги

Базовая информация о заболевании

Слюнные железы – важная часть пищеварительной системы, отвечающая за выработку слюны. Всего в организме три парных крупных железистых органа – околоушные, подчелюстные и подъязычные, а также сотни мелких желез, расположенных в слизистой оболочке полости рта. Сбой в работе этих структур лежит в основе сиалоаденита.

Под термином «сиалоаденит» подразумевается целая группа воспалительных патологий, объединенных поражением железистой ткани. Воспалительный процесс приводит к отеку, болезненности и значительному снижению или прекращению секреции слюны. Наиболее уязвимыми оказываются крупные железы, особенно околоушные (в этом случае заболевание называют паротитом) и подчелюстные (субмандибулит). Такая избирательность связана с анатомическими особенностями их протоков, которые являются потенциальными воротами для инфекции.

Физиологическая роль слюнных желез заключается не только в увлажнении пищевого комка. Вырабатываемый ими секрет содержит ферменты, запускающие процесс расщепления углеводов уже в полости рта, а также обладает бактерицидным действием. Поэтому воспаление слюнной железы и, как следствие, уменьшение объема слюны негативно сказывается на всем процессе пищеварения, местном иммунитете и состоянии зубов. Создается замкнутый круг: недостаток слюны способствует развитию инфекции, которая еще больше угнетает функцию железы.